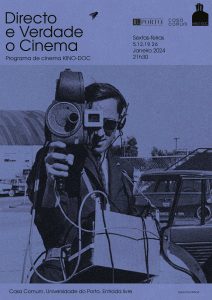

DIRECTO E VERDADE O CINEMA: PROGRAMA KINO-DOC ESTE MÊS NA UNIVERSIDADE DO PORTO

Chama-se “Directo e Verdade o Cinema” e é mais um cartaz de filmes na Universidade do Porto com curadoria do KINO-DOC.

Sextas-feiras, 5, 12, 19, 26 de Janeiro 2024, 21h30. Entrada livre.

Exibições na Casa Comum, Reitoria da Universidade do Porto

Praça Gomes Teixeira, Porto

Apoio Doclisboa

DIRECTO E VERDADE O CINEMA reúne documentários que ajudam a perceber os conceitos gémeos Direct Cinema e Cinéma Vérité, raiados entre os anos 50 e 60 do século passado, quando a portabilidade audiovisual se impôs, e profetizados em filmes de épocas anteriores. Duas expressões éticas e filosóficas da relação do cinema com a realidade, em que esta se revela meramente pela observação (o cineasta como uma mosca na parede do cinema directo) ou, pelo contrário, essa revelação se cumpre pela intervenção de quem filma sobre o que filma (o cineasta como uma mosca na sopa do Vérité). Dois credos que se mantêm essenciais no entendimento do documentário contemporâneo.

Na 4.ª e última sessão, “Divine Horsemen: the Living Gods of Haiti”, filmado por Maya Deren, é reinterpretado numa edição de Jorge de Carvalho, que fez também montagens curtas de filmes maiores para a mesma sessão.

Filmes com legendas em português

Dia 5 de Janeiro, sexta-feira, 21h30

PRIMARY (1960, 53 min.), Robert Drew, Richard Leacock, D.A. Pennebaker, Albert Maysles

CHRONIQUE D’UN ÉTÉ (1961, 1h30), Jean Rouch, Edgar Morin

Dia 12 de Janeiro, sexta-feira, 21h30

POLICE (1958, 29 min.), Terence Macartney-Filgate

POUR LA SUITE DU MONDE (1963, 1h45), Pierre Perrault, Michel Brault

Dia 19 de Janeiro, sexta-feira, 21h30

PORTRAIT OF JASON (1967, 1h47), Shirley Clarke

NOITE DE NATAL EM ST. PAULI (1968, 49 min.), Klaus Wildenhahn

Dia 26 de Janeiro, sexta-feira, 21h30

PLACE DES CORDELIERS À LYON (1895, 45 seg.), Louis Lumière

LA SORTIE DE L’USINE LUMIÈRE À LYON (1895, 47 seg.), Louis Lumière

SAÍDA DO PESSOAL OPERÁRIO DA FÁBRICA CONFIANÇA (1896, 55 seg.), Aurélio da Paz dos Reis

CINEMA-VERDADE N.º 1: CRIANÇAS ESFOMEADAS / OBJECTOS VALIOSOS DA IGREJA (1922, 4 min.), Dziga Vertov

HOUSING PROBLEMS (1935, 14 min.), Arthur Elton, Edgar Anstey, Ruby Grierson

MEMPHIS BELLE (1944, 3 min.), William Wyler (edit: Jorge de Carvalho)

BERLIM ‘45 (1945, 2 min.), George Stevens (edit: Jorge de Carvalho)

ATROCIDADES NAZIS (1945, 6 min.), Roman Karmen (edit: Jorge de Carvalho)

DIVINE HORSEMEN (1947-54, 38 min.), Maya Deren (re-edit: Jorge de Carvalho)

EMERGENCY WARD (1952, 16 min.), Leo Hurwitz, Fons Iannelli

TENTATO SUICIDO (1953, 17 min.), Michelangelo Antonioni

ISOLE DI FUOCO (1954, 8 min.), Vittorio De Seta

JAZZ DANCE (1954, 20 min.), Roger Tilton

Sonhei em fazer um filme sobre as 24 horas da vida de um casal qualquer, de uma profissão qualquer… Com uma aguda inquisição visual, novos misteriosos aparelhos permitem captá-los sem que eles o saibam durante essas 24 horas, sem nada deixar escapar: o seu trabalho, o seu silêncio, a sua vida íntima e amorosa.

Fernand Léger, “À propos du cinéma”, artigo publicado em 1931.

Com a necessidade tecnológica de filmar os palcos da 2.ª Grande Guerra, passou a ser comum utilizar câmaras portáteis e leves. Os 16 mm de película foram-se impondo, e deixaram de ser coisa de amadores, o tripé tornou-se dispensável, e reduziu-se drasticamente o orçamento e a equipa técnica. Desbravava-se caminho para o cinema documental e ficcional do futuro, sustentado por “uma câmera na mão e uma idéia na cabeça”, como escreveu na pedra Glauber Rocha. Caminho esse que para ser percorrido precisou de um engenho sonoro que veio mais tarde, o gravador de campo, e também do sincronismo entre este e máquina de filmar.

Aí chegado o audiovisual aproximou-se do sonho de Léger. “Novos misteriosos aparelhos“ ainda não eram do tamanho de uma mosca, mas numa mosca como alegoria cinematográfica podia-se começar a acreditar. Eram os tempos das gloriosas aventuras ficcionais de câmara na mão de Cassavetes, de Godard e Coutard, quando duas escolas documentais ergueram suas bandeiras, cada uma no seu continente. Na América, o movimento posteriormente conhecido por Direct Cinema, cuja bandeira foi o filme “Primary” (1960), da Drew Associates. E na Europa, o Cinéma Vérité, cujo estandarte foi a película “Chronique d’un été” (1961), surgida do encontro entre o cineasta e etnólogo Jean Rouch e o sociólogo Edgar Morin. Estes dois filmes matriciais, exibidos neste programa na 1.ª sessão, são indispensáveis para perceber os dois entendimentos distintos do cinema documental moderno que aqui se convocam.

“Chronique d’un été” inicia-se com o questionamento de Rouch sobre o condicionamento do comportamento humano perante a presença da câmara. A essa questão ambos os autores desse documentário responderam com um cinema participativo, em que se acredita que a revelação humana é catalisada pela presença da câmara (que impõe uma verdade mais profunda sobre a pessoa filmada, como concluíram Rouch e Morin) e pela intervenção de quem filma (entrevistando, conversando, provocando). Essa é a dialéctica do Cinéma Vérité, em que a mosca documental é intrusiva, pousando na sopa para despertar reacções.

Poderá dizer-se que “Primary” respondeu a essa mesma questão um ano antes com uma linguística muito diferente. Para Robert Drew, Richard Leacock, D.A. Pennebaker e Albert Maysles, a equipa de filmagens deveria assumir uma conduta meramente observacional, não interventiva. O documentarista queria-se “invisível”. Nas famigeradas palavras de Leacock, “like a fly on the wall”[1]. Para Frederick Wiseman, herdeiro da Drew Associates, a presença aturada da câmara faz com que esta deixe de condicionar quem é filmado. Essas são as crenças fundamentais do Direct Cinema, em que a mosca é, portanto, discreta[2].

No entanto, cinema directo e cinema verdade sendo diferentes, têm vários aspectos em comum. São os dois expressões da portabilidade e sincronismo de imagem e som, que levaram definitivamente o documentário para a rua; traduzem ambos uma sensação de espontaneidade, autenticidade e vida real no espectador (daí também a típica rejeição de luz acrescentada); começaram por secundarizar a locução e a música (tenuemente ainda presentes em “Primary” e “Chronique”) até as rejeitarem; dependem em muito da montagem para o desenvolvimento narrativo; um e outro possuem uma dimensão antropológica, ética e social, quando não política (mais evidente no Vérité pela sua natureza afirmativa).

Apesar desta sistematização dos conceitos de cinema directo e cinema verdade, que partilhamos com muitos estudiosos, desde o início dos anos 1960 que falar de um ou de outro é confuso e propenso a equívocos. Muitas vezes são apontados como sinónimos, outras vezes características de um são assumidas como de outro. A designação “cinéma vérité” foi forjada por Edgar Morin ainda em 1960, aludindo a “Kino-Pravda” (“Cinema-Verdade”), de Dziga Vertov. Do lado americano, a expressão “direct cinema” passou a ser adoptada por Albert Maysles em 1964, antes disso Drew referia-se a esse “teatro sem actores” que preconizava como “candid drama”. Michel Brault, Pierre Perrault e outros documentaristas canadianos assumiam-se praticantes de “cinéma direct”, considerando a expressão “cinéma vérité” pretensiosa[3].

Para além da Inglaterra do Free Cinema (surgido em 1956, do qual se destaca “We Are the Lambeth Boys”, longa documental de Lindsay Anderson, de 1959), foi no Canadá pré-“Révolution tranquille”, no National Film Board (NFB), que novas formas expressivas do documentário moderno de câmara à mão brotaram ainda na década de 50 (já visíveis em “Corral”, curta de Colin Low, de 1954). E é com duas produções do grande laboratório que era o NFB que se compõe a 2.ª sessão deste programa. “Police” (1958), um episódio da série televisiva seminal “The Candid Eye”, realizado por Terence Macartney-Filgate (que mais tarde assumiria funções de operação de câmara e montagem em “Primary”), e “Pour la suite du monde” (1963), um filme com autoria de Pierre Perrault e Michel Brault, este último autor, com Gilles Groulx, do importante exercício do NFB que foi “Les raquetteurs” (1958), e mestre “cameraman” “québécois”, que também filmou “Chronique” e revelou uma técnica inovadora de movimento de câmara perante os seus colegas franceses, mesmo aqueles que já colocavam a câmara ao ombro, como Raoul Coutard (outro responsável pela imagem do histórico filme de Rouch e Morin).

Na 3.ª sessão são exibidos dois documentários posteriores a “Primary” e “Chronique”. “Portrait of Jason” (1967), de Shirley Clarke, e “Noite de Natal Em St. Pauli” (1968), de Klaus Wildenhahn. Exemplos de Vérité na América e de Direct Cinema na Europa, e ambos filmados numa só noite sob o signo da expressão latina “in vino veritas”, atribuída ao poeta Alceu de Mitilene, uma antiga máxima que já respondia ao “problema da verdade” como colocado por Morin. O sociólogo francês, aliás, pôs em prática a sua teoria psicossociológica da comensalidade em “Chronique”, juntando à mesa os participantes e oferecendo-lhes vinho, de forma a estimular o à-vontade, contornando eventuais inibições, e promover diálogo e afeição, facilitando o desenrolar do estudo proposto pelo filme.

A 4.ª sessão é composta por diversos filmes, desde a origem do cinema, em finais do século XIX, até à primeira metade da década de 1950, que já anunciam os vindouros cinemas directo e verdade, pela escolha da observação como acto cinematográfico ou, por outro lado, pela interacção verbal de cineastas com protagonistas, ou ainda pela mobilidade da câmara potenciada pelo conflito global de 1939-45. Excepção é o canonizado “primeiro filme da História do Cinema”, “La sortie de l’usine Lumière à Lyon” (1895), de Louis Lumière, aqui presente como contraponto. Incluída nesta sessão apresenta-se a nossa releitura de “Divine Horsemen: the Living Gods of Haiti”, filmado por Maya Deren, que registou de câmara à mão a dança e as possessões do vudu haitiano entre os anos 40 e 50 do século passado, um filme montado e tornado público vários anos depois da morte da autora. Fazem parte ainda desta sessão, montagens curtas também da nossa lavra de filmes maiores. São os casos de “Memphis Belle”, “Berlim ‘45” e “Atrocidades Nazis”.

1.ª SESSÃO (5/1)

PRIMARY é o resultado do trabalho colectivo que juntou o produtor Robert Drew aos cineastas Richard Leacock, D.A. Pennebaker e Albert Maysles, todos autores de filmografias que se foram impondo como fundamentais na História do Documentário. Concretiza-se, em grande medida, pela sagacidade de Drew, na altura editor da revista Life, em desenvolver um documentário que reportasse, sem dar opinião, sendo no fundo a expressão cinematográfica dessa publicação de referência do fotojornalismo, cumprindo uma filmagem não-participativa, mas que registasse de perto os protagonistas ao nível do seu olhar[4]. Para tal foram precisos avanços tecnológicos[5], nomeadamente o sincronismo entre imagem e som, assegurados por Leacock e Pennebaker, que era também engenheiro, ligado à electrónica.

E assim, com uma narração mínima (“Narration can be a killer!”, dizia Drew) apresentou-se as eleições primárias do Partido Democrata no Wisconsin, nas quais se opunham o político “old school” Hubert Humphrey e o jovem senador sensação John F. Kennedy, sem entrevistas ou outras formas de interpelação aos candidatos. O resultado foi um produto audiovisual pioneiro, com cenas nunca antes gravadas em filme, como os ainda hoje impactantes momentos (imagine-se à época) que antecedem a sessão de fotografias de Kennedy e a transmissão televisiva com Humphrey.

Sobressai inevitavelmente no filme a figura de Kennedy, muito pelo trajecto político futuro, por toda a mitologia Camelot associada e pelo fatídico fim, mas é por de mais claro o impacto público que já na altura possuía, nas palavras de Norman Mailer, o “herói que a América precisava”. O pináculo cinematográfico desse magnetismo cumpre-se no extraordinário, e hoje famoso, plano “plongée” de Maysles que persegue J.F.K., num auditório sobrelotado, no meio do público, sem um olhar para a objectiva, até ao palco, quando a câmara se torna subjectiva, como se tratasse do olhar do futuro presidente perante a grande ovação.

“Primary” foi apenas transmitido nos E.U.A. em pequenas estações regionais, limitando o seu impacto. Para Pennebaker tal aconteceu muito por culpa de uma mentalidade de controlo que imperava nos senhores da televisão, para os quais a abordagem “mosca na parede” era um incómodo[6]. Contudo, coincidindo com o eco positivo que o filme acabou por ter na Europa, Kennedy gostou de “Primary”, e consciente da importância do “medium” televisivo (através do qual derrotou Nixon em debate), e possivelmente também do “pathos” inerente à linguagem da Drew Associates, convidou-a a filmá-lo já na qualidade de presidente na Casa Branca. O resultado foram dois documentários transmitidos na ABC para milhões de norte-americanos. Um deles foi o histórico “Crisis: behind a Presidential Commitment” (1963), que capta em plena Sala Oval a administração Kennedy a lidar com um problema que lhe era caro, o segregacionismo.

O ciclo Kennedy da Drew Associates terminou pouco tempo depois, após o assassinato do mítico presidente, com a belíssima depuração dos princípios do cinema directo que é “Faces of November”, retrato do funeral de J.F.K., que a ABC recusou transmitir, feito de sons concretos e rostos (o silêncio que Léger refere na epígrafe deste texto).

CHRONIQUE D’UN ÉTÉ nasce do convite que Edgar Morin endereçou a Jean Rouch de fazerem um documentário etnográfico em Paris, e não nas paragens africanas onde Rouch habitualmente filmava. A tribo em causa eram os parisienses. O ano, 1960. E o filme seria, como diz o título, uma crónica do Verão desse ano. Morin referiu-se a este projecto como um estudo sobre a Humanidade e sobre o “problema da verdade”. O que é ser verdadeiro? O que é ser autêntico? E o que é ser isso perante a câmara, essa máquina de revelação, como entendia Vertov. Como o sábio soviético, os autores franceses recusaram a escrita de um argumento, mas não a construção narrativa, que foi muito um trabalho de edição[7].

O filme segue uma espécie de inquérito máxime à classe trabalhadora, conduzido no início fundamentalmente pela jovem Marceline Loridan, cuja candura e amadorismo à época[8] a afastam, e ajudam também a afastar o filme, do jornalismo de reportagem. Depois de questionada pela dupla de realizadores sobre como vive, Marceline e outra jovem fazem perguntas como a essencial “É feliz?”, que para ser avaliada hoje tem de se levar em conta a sombra que por aqueles tempos encobria França, por estar em guerra na Argélia – um assunto tabu e recorrentemente censurado que esta “crónica” mais adiante olha de frente dentro dos limites que permitiram a sua distribuição pelas salas de cinema.

Este “estudo sobre a verdade”, como também é caracterizado no filme, passa da rua para as casas dos entrevistados. E com a passagem do domínio público para o privado, a intimidade e a interpretação moral e política das vidas dos visados pelos próprios ganha expressão, até se chegar à discussão de temas latos como o problema da habitação, a guerra, o colonialismo ou o racismo. Entretanto – já depois de Morin assumir as perguntas e ouvir, de um camarada seu, que guarda a sua faceta mais autêntica para si próprio devido a constrangimentos sociais –, Marceline Loridan regressa à função de entrevistada numa cena com outro entrevistado, Jean-Pierre. E acontece aí perante Marceline, antes ocorrera com a italiana Mary Lou, o “momento privilegiado” de que falava Rouch, esse instante luminoso em que a verdade humana se revela. Quem o proporcionou foi Morin quando pergunta: “Queres dizer alguma coisa, Marceline?”. E esta responde falando amarguradamente da sua relação fracassada com Jean-Pierre, acrescentando: “Queria tanto que ele não vivesse a mesma juventude que eu…”. E a câmara desce, filmando os números tatuados no seu braço, reveladores da sua condição de sobrevivente do Holocausto. Mais tarde, Marceline caminha sozinha por Paris, evocando em “off” aquele horror e conversando com o pai morto, numa sequência de planos grandiosos de Brault, quem sabe inspirado por saber que este filme iria ter como destino o grande ecrã, ao contrário dos seus trabalhos no NFB (o mesmo acontecia com a Drew Associates, que também vivia da produção televisiva).

Depois de um mosaico de cenas com diferentes protagonistas, tanto separados como reunidos pelos realizadores, que os vão interpelando (mais Morin que Rouch) ou não[9], “Chronique” conclui-se com o meta-cinema de duas discussões. A primeira numa sala de projecção sobre o próprio filme pelos seus participantes[10], em que os pontos de vista perante o estudo sobre a verdade que os envolveu geram controvérsias e, como habitualmente com a interpretação da própria verdade, as perspectivas são diversas. A segunda faz-se entre os realizadores, caminhando no interior do Musée de l’Homme (que melhor lugar para discutir a natureza humana?), concluindo que a problematização da autenticidade dos protagonistas do filme, alguns acusados de cabotinismo ou exibicionismo pelos seus pares, traduzia que “Chronique” tinha chegado a um nível de verdade que já não era quotidiana[11]. E esse era um novo e grande problema, expresso por Morin antes dos créditos finais: “Nous sommes dans le bain.”, que podemos traduzir como “Estamos em apuros.”, isto é, o filme abrira uma caixa de Pandora.

A influência de “Chronique” foi lata. Para a Nouvelle Vague, vaga paralela ao Vérité, que muito retratou pela ficção a capital francesa de câmara à mão (preferindo, porém, os 35 mm industriais aos 16). Em cineastas mais dados ao documentário como Chris Marker (“Le joli mai”, um interessante contraponto parisiense ao filme de Rouch e Morin[12]). Em realizadores mais dados à ficção como Pier Paulo Pasolini (esse desbragado inquérito sobre a sexualidade que é “Comizi d’amore” (1964) é um marco). E em tantos pontos do planeta, do Japão à América Latina, muito pela energia política daqueles tempos, que fizeram do Vérité um fenómeno mundial. A própria indústria mudou, acompanhando as transformações tecnológicas que “Chronique”, tal qual “Primary”, tornou evidentes. Como os “magasins” de cerca de 10 minutos usados na sua rodagem, que davam uma enorme flexibilidade e foram o caminho aberto para uma miríade de futuros planos-sequência, em ficção e documentário, que tanto agradariam a André Bazin, que muito os defendeu na teoria da montagem interdita. Era a grande revolução da câmara portátil síncrona que podia filmar em qualquer lugar, sem necessidade de tripé. Bastava pôr-lhe a mão e seguir filmando. Rouch chamou-lhe “câmara-lápis”. Era também uma nova dimensão da câmara-esferográfica (“caméra-stylo”) de Alexandre Astruc, que já se referia ao desenvolvimento dos 16 mm no seu famoso artigo de 1948. Uma câmara com a qual se “escreveria” com uma liberdade e acessibilidade nunca vistas… novos estilismos e vanguardas.

2.ª SESSÃO (12/1)

POLICE é um episódio que pertence a “The Candid Eye”, série documental televisiva, produto da lendária Unit B do canadiano National Film Board / Office National du Film. Fundado pelo papa do documentário John Grierson, o NFB foi berço desde meados dos anos 1950 de novas práticas da expressão audiovisual (do sincronismo de câmara à mão à animação experimental, passando pelo movimento imersivo na imagem fotográfica), que moldaram o futuro da criação documental, mas também do cinema ficcional[13]. Os responsáveis por essa espécie de reforma luterana da arte do documentário, em plena Igreja griersoniana, foram Wolf Koenig, Colin Low, Roman Kroitor, William Greaves, Claude Jutra, Gilles Groulx, Michel Brault, Pierre Perrault (os dois últimos, autores do filme seguinte desta sessão) ou o realizador de “Police”, Terence Macartney-Filgate[14].

Exibido em 1958, “Police” capta a sempre rica actividade policial, anunciando no tema e na forma posteriores obras documentais marcantes, que passaram na televisão estadunidense nas décadas seguintes: “Law and Order” (1969), de Frederick Wiseman, “The Police Tapes” (1977), de Alan e Susan Raymond (que inspirou “Hill Street Blues”) e “Cops” (1989), do “godfather of reality TV”, John Langley. Ainda que este trabalho de Macartney-Filgate tenha ainda um certo polimento clássico, que o afasta da abordagem mais crua e observacional dessas outras obras policiais. São marcas nesse sentido os veículos da entrevista e da narração em “off” de tom pedagógico (ao estilo de Grierson), e ainda a abundante presença de temas musicais jazzísticos, que ainda que “simpáticos” são dispensáveis, remetendo para a noção da “música de embalar” em documentário, como acusava Jean Rouch[15].

A frescura deste retrato das rotinas da polícia de Toronto está em registos de imagem e som de um homem-câmara, com o qual Vertov, que viveu no tempo em que a câmara dificilmente era operada fora do tripé, apenas poderia imaginar. São eles a mobilidade da máquina de filmar, as suas perspectivas inconvencionais (inesquecível o plano de tiros frontais), a câmara oculta (recorrente em episódios de “The Candid Eye”), as cenas inusitadas (a recriação de um crime através de uma maquete ou as detenções nas ruas) e ainda a conversão do carro de patrulha num dispositivo de cinema[16].

POUR LA SUITE DU MONDE é obra da câmara de Michel Brault. Móvel, firme e próxima dos homens (com grande-angular, a “objectiva de contacto”, como dizia Rouch). E da experimentação narrativa de Pierre Perrault, além de cineasta, escritor, radialista, caçador e, com Allan King, a maior figura do documentário canadiano do seu tempo.

É uma produção do NFB que sai em 1963, em plena Révolution Tranquille, quando no Quebeque, do qual eram originários os autores do filme, se confronta o esmagamento da comunidade francófona pela anglófona e se impõe o nacionalismo nesta província. O seu título, “Pela Continuação do Mundo” em tradução para português, revela uma resposta de resistência perante a ideia de extinção. Que logo aqui associamos à cultura quebequense que este documentário exibe: os humildes representantes da comunidade (em grande maioria na região, mas sem a riqueza e o poder da minoria anglófona), o seu francês “québécois”, os seus hábitos, crendices e misticismos. É preciso dizer que nesse resgate, próprio do cinema etnográfico, há uma atitude indisfarçavelmente política. Como noutros filmes da época de cineastas do Quebeque, reage-se perante a dominação anglófona naquela província, genericamente em todo o Canadá e também em específico no NFB, cuja cúpula apenas falava inglês e impunha uma visão de paz social no país.

Neste enquadramento ético e político, o intuito de Perrault foi o de registar – com Brault e Marcel Carrière, responsável pelo impecável som – o seu “povo dominado, e de encontrar uma identidade colectiva perdida, reprimida.”, como dele referiu Gilles Deleuze em “L’image-temps”. Nas palavras do próprio Perrault, “Eu andava em busca de um povo interpretado pelos mistérios e regido pelos profetas, como no tempo das sagas.” A sua procura era assim também de uma mitologia, produtora de uma espiritualidade que se escutava no discurso em dialecto das gentes do Quebeque (como o que se diz no filme sobre as almas ou da lua como alimento da Terra).

Para cumprir essa demanda, Perrault propôs a pescadores da ilha fluvial Île-aux-Coudres[17] irem à pesca da beluga (baleia-branca), utilizando uma armadilha ancestral, que consistia na captura deste cetáceo através de estacas, que o encurralavam durante a maré baixa. Ao ressuscitar essa velha técnica, que não se via por aquelas bandas desde 1924, este projecto documental filia-se na tradição do Robert Flaherty de “Nanook of the North” (1922), “Moana” (1926) e “Man of Aran” (1934), em que se recriaram práticas antigas de comunidades, para resgatar em película para memória futura essas mesmas práticas já extintas. O móbil narrativo, que é a ressurreição da pesca da beluga, accionado pelo documentarista insere esta obra também nos códigos participativos do Vérité, como nos é evidenciado logo num entretítulo inicial. A singularidade é perceber que o filme que se lhe segue desenvolve-se numa abordagem observacional de cinema directo, fazendo de “Pour la suite du monde” um híbrido das duas escolas abordadas nestas linhas.

À laia de outro Perrault, Charles, o grande inventor de contos de fadas do século XVII, a história do filme pode traduzir uma moralidade. O regresso à pesca da beluga com o motivo da memória perpetuada não serviu o antigo destino do animal capturado. Em vez de morto, seguiu vivo para um aquário em Nova Iorque. Donde se extrai a seguinte conclusão, que rimamos como num epílogo moral de Charles Perrault. Com os tempos perdem-se preciosas tradições, mas também ganham-se novas e boas noções. E de alimento, a beluga pôde passar a símbolo de uma comunidade que resiste mas também evolui.

3.ª SESSÃO (19/1)

PORTRAIT OF JASON foi rodado em 1966 durante 12 horas numa noite na “penthouse” da realizadora Shirley Clarke, no Chelsea Hotel, lugar de tantas outras noites bravas lendárias. Clarke, eminente figura do cinema independente nova-iorquino, fora influenciada pelo cinema coreografado de Maya Deren (presente na última sessão deste programa) e já no final dos anos 50 havia colaborado com cineastas da futura Drew Associates em documentários observacionais[18]. Contudo, em “Portrait of Jason” a realizadora seguiu a via Vérité, que acabou por escalar, como trataremos, para uma abordagem participativa agressiva[19].

Jason Holliday, um aspirante a artista de cabaré, fora apresentado pelo actor Carl Lee a Clarke. Companheiro à época da realizadora, Lee esteve com ela atrás da câmara que filmou este retrato, tendo uma função absolutamente determinante no desenvolvimento discursivo e emocional de Jason no filme, que se desenrola num quase solilóquio do seu protagonista, com pontuais perguntas e comentários, sempre fora de campo, da pequena equipa de cinema que se instalara no Chelsea Hotel, e de Richard, um amigo de Jason. Shirley Clarke optou por incluir no seu “cut” também as comunicações técnicas entre a equipa e o que seriam os diálogos “off the record” com Jason, traduzindo o próprio processo cinematográfico, num gesto que ecoa Godard e outros cineastas da época dados ao meta-cinema.

As gravações de Jason em película de 16 mm e na fita magnética de um gravador Nagra são um espelho brilhante das suas facetas de homem negro, homossexual, gigolô, prostituto ocasional e artista inconcretizado. Eloquente, empático e dono de uma gargalhada contagiante, Jason conquista-nos enquanto discorre sobre si e a sua vida com a capacidade de um grande “performer”. Também cativa-nos pela sua condição de refractário num mundo que lhe é, sobre vários prismas, adverso, e com o qual negoceia inteligentemente seguindo o seu lema: “Descobre o que precisas para aguentar o dia, prepara-te para o conseguir, e não chateies ninguém.”

Neste “one man show” escutamos as histórias de Jason sobre a sua actividade como empregado doméstico, que reflectem os preconceitos de classe e obviamente raciais de um país no qual o fim da segregação ainda estava por cumprir[20]. Diz um Jason irónico e sem grandes mágoas, que os patrões brancos viam-no como “um burro, um miúdo de cor estúpido” e o usavam “como um brinquedo”. Também evoca a sua conturbada infância, durante a qual se prostituiu logo aos 12 anos, e que foi marcada por um pai austero e uma mãe “impecável”, segundo Jason, perante a qual “os brancos tinham orgulho (…) porque sabia qual era o seu lugar” (outra vez o racismo). Ouvimos ainda descrições de Jason, algumas profundamente gráficas, dos seus engates e relações (entre a caricatura, o exotismo e a violência), e pormenores da sua vivência “queer” numa sociedade norte-americana pré-Stonewall, que o levou à prisão de Rikers Island. E assistimos a representações fogosas e impressivas de Jason, que se revela um mestre de muitas máscaras, como as encarnações que faz de Mae West e Carmen Jones, suas divas dilectas. Levanta-se, então, uma pergunta. Por que não consegue aquele homem talentoso, mesmo com apoio financeiro, concretizar o seu obsessivo número de cabaré, constantemente adiado?

Carl Lee, que conhecia bem Jason, explora essa questão e outras fragilidades do protagonista deste filme, provocando-o com acusações de estar à defesa, a representar, a mentir. E com uma agressividade galopante, enquanto Jason percorre num barco ébrio o rio das confissões “in vino veritas”, Lee atinge o seu amigo que tanto massacra, ao ponto de catalisar um suposto “momento privilegiado” (ao qual nos referimos a propósito de “Chronique d’un été”). Esse instante, como entendia Jean Rouch, em que a emoção humana revela o indivíduo, acontece no final de “Portrait of Jason”, quando já se escutam as buzinas dos carros da manhã, e as lágrimas catárticas soltam-se no rosto de um Jason bêbado e drogado.

Fica, contudo, aberta uma questão que é fundamental no Cinéma Vérité desde “Chronique”. Estaremos a ver o verdadeiro protagonista já sem “persona”? Ou será que o jogo de máscaras de Jason se perpetua nas suas lágrimas? Esta pergunta é reforçada, quando a meio do filme Lee pede a Jason que viva uma situação perante a câmara que o faça chorar, ao que Jason responde: “Sim, tenho que chorar.”

Carl Lee é assim o “deus ex-machina” de “Portrait of Jason”, que pela riqueza do discurso do seu exuberante protagonista, sem rédeas, trágico e divertido, cru e objectivo, constitui uma autêntica dramaturgia. Uma “literatura” improvisada, como aquela que Jack Kerouac relacionou com o sax de Charlie Parker. Jason Holliday, não conseguindo ser artista de palco como Parker, transformou este filme no seu palco, em cima do qual fez um longo solo jazzístico sobre a sua vida invulgar e fascinante.

NOITE DE NATAL EM ST. PAULI é uma obra-prima do cinema observacional. Foi realizada por Klaus Wildenhahn, um documentarista conhecido por poucos, que desenvolveu a grande maioria da sua obra na televisão pública regional alemã NDR.

Em meados dos anos 1960, Wildenhahn entrevistou Leacock, Pennebaker e Albert Maysles, e foi profundamente inspirado por estes, conjugando essa influência com outra, a do documentarismo polaco tutelado por Jerzy Bossak e pela intitulada Escola de Karabasz[21]. Fez filmes em que deu a voz a operários, camponeses e figuras da música (Jimmy Smith, John Cage) e da dança contemporânea (Merce Cunningham e Pina Bausch), repercutindo as suas convicções de um cinema que desencadeasse, como referiu, “um campo energético” entre filmados, filmadores e espectadores, estando estes últimos libertos, sem qualquer mediação, para por eles próprios julgarem os primeiros e os segundos.

No segundo documentário desta sessão assiste-se a outra revelação humana pelo álcool filmada numa só noite de Dezembro, mas ninguém está sozinho perante a câmara como Jason Holliday, ainda que a solidão se sinta em muitos rostos. Foi rodado junto às docas da cidade de Hamburgo em St. Pauli. Um bairro emblemático, que foi poiso dos Beatles em início de carreira (e depois dos Monks), conhecido pelo seu clube de futebol sem fins lucrativos e de ideais anarquistas, pelas suas ruas com bares, muitos deles de alterne, percorridas por marinheiros, camionistas, boémios, prostitutas, proxenetas e outros marginais, que compõem ainda hoje uma atmosfera que traz reminiscências do velho Cais do Sodré lisboeta.

Foi num bar de St. Pauli – como o Café Lehmitz do mítico foto-livro com o mesmo nome de Anders Petersen –, que durante 10 horas uma pequena equipa da NDR, de apenas uma câmara e três pessoas, captou dignamente uma fauna de homens e mulheres que, ou não tinham família, ou não a quiseram ter naquela noite de consoada de 1967. Gente que a essa ausência ou negação respondeu na sua maioria com uma apoteótica bebedeira. Outra motivação para tal resposta, que podemos intuir na fala de um cliente do bar, pode relacionar-se com o fantasma do nazismo, ainda bem presente naquele tempo: “Passam o Natal bêbados (…) para talvez esquecerem algumas das coisas que lhes foram ensinadas.” Nesse ambiente, também caracterizado por uma sofreguidão por afectos, vão-se impondo uma certa melancolia e uma tristeza por vezes desesperada, que parecem ressoar em certos temas da ”jukebox”, apesar dos sorrisos, gargalhadas e alegre vozearia, que aumentam à medida que os copos se vão virando. Daqui a máquina do cinema extrai uma amostra rica do ser humano na sua sensibilidade, companheirismo, mas também incomunicabilidade e brutidade.

Talvez porque Wildenhahn defendia que o cineasta do cinema directo deve filmar nunca “em segredo, mas abertamente[22]. Não se esconde num canto com a câmara. Antes apresenta-se ao outro jogador, o indivíduo que se filma, e este sabe que o jogo se iniciou.”, a câmara de 16 mm deste filme, que o talentoso operador Hans-Joachim Theuerkauf tinha nas mãos, parece observar a rica paisagem antropológica daquele antro exíguo de álcool e nicotina, sempre de uma “posição privilegiada”[23]. Uma câmara-mosca que parece ter-se tornado invisível, tal é o espectáculo humano que se apresenta aos nossos olhos, como na cena da prostituta, cujo marido está na prisão, aliciada por um cliente do bar que a conduz até a um homem persa, ou nas inconfidências de outro cliente que fala sobre jogo de azar após a saída de cena da polícia, cuja presença também já fora marcada por uma completa ausência de incómodo perante a câmara.

Quando o bar está prestes a encerrar e o filme com ele, a mulher que ali manda, a sóbria Elle, corre com o que restava dos convivas daquela longa comunhão dionisíaca. E ela, que se fazia dura, diz ternamente ao seu companheiro, já bastante bêbado há muito tempo: “Bela noite que foi!”[24]. E estas são as últimas palavras de “Noite de Natal em St. Pauli”, que tão bem caracterizam esta obra pela beleza da fragilidade humana que lhe é inerente. Então, com um paralítico de Elle, conclui-se o filme. E, frase repetida ao longo deste, “a vida continua”, já fora da película que a soube tão bem conter.

4.ª SESSÃO (26/1)

Pela brutalidade gráfica que contém, o filme de 6 minutos desta sessão intitulado “Atrocidades Nazis” deve ser evitado pelos espectadores mais sensíveis.

PLACE DES CORDELIERS À LYON é um admirável registo observacional de 44 segundos na filmografia de Louis Lumière, que capta “la vie sur le vif”, o mesmo que dizer “a vida em movimento”. Também exibida na primeira sessão comercial do cinematógrafo[25], como o famoso filme seguinte desta sessão – que é dedicada a documentários que prenunciam as revoluções Direct Cinema e Vérité –, esta vista em 35 mm de um bairro central da cidade dos Lumière, com um ou outro olhar para a câmara, dá-nos um retrato, sem encenação, da vida urbana quotidiana, ainda a cavalo, mas já agitada, no final do século XIX.

LA SORTIE DE L’USINE LUMIÈRE À LYON foi fixado como o início da História do Cinema. Das suas quatro versões, esta que apresentamos acredita-se ser a única gravada em 1895, e aquela que fora apresentada a 28 de Dezembro desse ano, dando início ao primeiro “programme” Lumière, ocorrido no Grand Café de Paris. Aqui, o cinematógrafo, esse revolucionário engenho aperfeiçoado de observação, como fora o telescópio de Galileu, tem de fronte de si uma massa humana avisada. Ao contrário de “Cordeliers”, o comportamento humano filmado está condicionado. Percebe-se que os operários se esforçam por não olhar para a objectiva, apesar de uma ou outra mirada para esta, quase todas furtivas. Como acontece com um homem que transporta uma bicicleta e outro que abana um lenço, que revelam até um certo exibicionismo. Foram os primeiros cabotinos da sétima arte.

A natureza do cinema é assim desde o seu início um acto de encenação, uma característica ampliada pela “féerie” posterior de Georges Méliès, que contribuiu para a câmara de cinema deixar as ruas, e rumar a seu tempo para o monumental mundo de fantasia e estrelas, ainda por inventar, que será Hollywood[26]. Ora, mais de 60 anos depois, Leacock e os seus compinchas devolverão a câmara às ruas com o cinema directo, já com som e sem tripé. E o questionamento sobre o efeito da presença da câmara perante a conduta humana, levantado por Rouch em “Chronique”, é algo que nos faz viajar no tempo até “La sortie de l’usine Lumière à Lyon”. Uma vez que desde sempre, os seres humanos captados pelo cinema documental, ao contrário dos astros que Galileu observara, exercem a sua consciência e emoção, e logo reagem. Tal como Flaherty mais tarde entre os esquimós, Louis Lumière já fizera essa constatação fenomenológica, o que o levou a encenar os operários da fábrica da sua família para fornecer um retrato mais realista perante a sua câmara, que tão pouco podia ser uma mosca.

SAÍDA DO PESSOAL OPERÁRIO DA FÁBRICA CONFIANÇA marca o início do cinema português e é a réplica de Aurélio da Paz dos Reis de “La sortie de l’usine Lumière à Lyon”. Contrariamente a este, o pessoal operário (composto por mulheres) que trabalhava na fábrica Confiança, localizada no n.º 181 da portuense Rua de Santa Catarina, não está aparentemente a representar e não foi captado frontalmente. Paz dos Reis pretendeu gravar o movimento na estrada e possivelmente a espontaneidade dos trabalhadores.

Como em “Place des Cordeliers à Lyon”, a vida das ruas irrompe na película que rolou no “kinematografo portuguez”[27]. Porém, “Saída do Pessoal Operário da Fábrica Confiança” torna evidente o que já se vira tenuemente no primeiro filme desta sessão: o olhar questionador perante a filmagem, certamente sem a consciência da mesma (a câmara passaria por fotográfica), que é registada sem a atitude participativa de quem filma. São evidências disso os dois homens na imagem que observam Paz dos Reis. Um, desde o início que pára junto à saída da fábrica, e que fica perto de um poste de um candeeiro de rua. Outro, também logo a arrancar o filme, que passa de cartola, conduzindo uma charrete, e que olha para as operárias (um olhar para o seu presente) e depois para a câmara (já um olhar para o futuro; para nós, espectadores).

CINEMA-VERDADE N.º 1: CRIANÇAS ESFOMEADAS / OBJECTOS VALIOSOS DA IGREJA é um excerto com os dois segmentos inicias do primeiro episódio de “Kino-Pravda”, título que junta as palavras “cinema” e “verdade”, e foi uma série de actualidades que existiu entre 1922 e 1925, e que é a concretização de um projecto vertoviano de jornal de ecrã. Em vez de um conceito que fazia a apologia de um cinema que fosse a verdade, a designação era uma homenagem ao jornal propagandístico Pravda (“verdade” em russo), fundado por Lenine. Cinéma Vérité é por sua vez um tributo a “Kino-Pravda” por Edgar Morin. Como esclarecido depois pelo comparsa deste, Jean Rouch, Kino-Pravda não era o cinema da verdade, mas, sim, a verdade do cinema. Na definição de Kino-Glaz (“cinema-olho”), o grande conceito cinematográfico de Dziga Vertov, escrito em 1924 (ano do filme com o mesmo nome), lê-se “Eu sou o cinema-olho. Eu crio um homem mais perfeito que Adão. Crio milhares de pessoas diferentes a partir de esboços e de esquemas previamente concebidos. O cinema-olho é entendido como ‘aquilo que o olho não vê’.” Além daquilo que também reflecte um programa político (esse “homem mais perfeito que Adão” era o novo homem soviético), esta é a afirmação de um cinema (um olho mecânico) que revela o mundo, de uma forma que não está acessível ao olho humano, através do mecanismo cinematográfico (da câmara à mesa de montagem). E esta é a sua verdade. Uma verdade que não é objectiva, mas mecanicamente subjectiva.

Com a distância de alguns anos do arrojo construtivista de “O Homem da Câmara de Filmar” (1929) – detonação das palavras, argumento e teatro, que compunham o edifício que era o cinema clássico –, o Vertov de 1922 mantinha a ligação ao “agitprop”[28] e iniciava a série propagandística “Kino-Pravda” com uma reportagem sobre o flagelo da fome, que grassava na Rússia naquela altura. Estima-se que cerca de 5 milhões de pessoas morreram com este triste fenómeno. Depois de imagens brutais de crianças esqueléticas que fazem lembrar o Holocausto, passa o segundo segmento deste boletim informativo sobre objectos valiosos da Igreja Ortodoxa confiscados em Moscovo, que Vertov coloca em confronto dialéctico com as anteriores crianças, num cartão em que se pode ler “Cada pérola salva uma criança”, curiosamente num gesto tão ao jeito de Eisenstein, e que não conseguimos observar num Vertov posterior.

HOUSING PROBLEMS é reconhecida como uma obra da autoria de Arthur Elton e Edgar Anstey à qual associamos Ruby Grierson, a assistente e entrevistadora não creditada, pelo papel fundamental na originalidade deste filme, que fez escola nomeadamente na televisão a partir do pós-guerra e que anuncia já o método e a ética Vérité.

Ruby era irmã de John Grierson, o respeitado “teólogo” do documentário das “grandes causas”. No reverso do seu irmão, Ruby deixou uma curta mas luminosa obra, cujo intuito essencial era “getting close to people”, como referiu Leacock, que trabalhou com ela. E é o que ela faz em “Housing Problems” perante o lumpemproletariado, que viera em êxodo dos campos para a cidade e que vivia nos “slums” (bairros degradados) da East London, dizendo-lhes: “The camera is yours… Now tell the bastards exactly what it’s like to live in the slums.” O que se seguiu foi uma torrente discursiva, em som directo, de várias “talking heads” sobre a degradação humana nas casas sem condições em que viviam, também habitadas por ratazanas e insectos, sem água canalizada e na iminência da derrocada. Desenvolvia-se assim pela voz de uma mulher, que não se ouve no filme, um conceito fundamental para o documentário, a entrevista.

“Housing Problems” é precursor na forma como entra na casa das pessoas e lhes dá voz para falarem dos seus problemas, directamente para a câmara, isto é, para nós, espectadores[29]. Para tal ultrapassaram-se todas as dificuldades para o conseguir, principalmente o transporte do equipamento de registo sincronizado de som directo, que, mais do que não ser portátil, tinha um peso extremamente grande e, por isso, era uma excentricidade sair dos estúdios. Esse esforço foi obviamente também político. E a sua viabilidade tecnológica era recente.

Tinham-se passado 8 anos desde “The Jazz Singer” (1927), de Alan Crosland, o “talkie” que estabelece os “talkies” em Hollywood. Na década seguinte, a utilização de som vai evoluindo no terreno do documentário, aproximando-o fulgurantemente da realidade. Por essa altura, John Grierson, que liderava o que ficou depois conhecido como “British Documentary Film Movement”, produz diversos filmes documentais marcados pelo uso do que classificou como “voz de Deus”, aquilo que mais tarde se veio a chamar “voice over” (“voz off” em Portugal). Grierson, um antigo pregador, via nessa voz omnisciente e omnipresente, como a de um narrador num típico romance do século XIX, a possibilidade de conduzir as plateias para uma iluminação moral e política[30]. E será a esta voz, já processada pela televisão, que a infantilizou e a tornou ainda mais paternalista, que o Direct Cinema e o Vérité reagem.

MEMPHIS BELLE, que deve o nome a um bombardeiro designado no feminino, como era frequente na força aérea americana, é aqui apresentado, como os dois títulos seguintes desta sessão, numa breve montagem por nós assegurada, que pretende ilustrar imagens registadas pelas câmaras portáteis e muitas vezes voadoras utilizadas na 2.ª Guerra Mundial.

William Wyler, grande figura de Hollywood, realizou no ano de 1944, com um Technicolor de 16 mm, “The Memphis Belle” e “The Fighting Lady”, ambos sobre o conflito armado travado nos céus. Nesta edição que exibimos utilizámos brutos do primeiro filme, contidos em 35 bobines tornadas públicas pelos U.S. National Archives.

O blues à harmónica que colocámos é de Sonny Boy Williamson II, e chama-se “Bye Bye Bird”, fazendo deste trabalho um videoclipe com “found footage”.

BERLIM ’45 é composto por planos observacionais de um conjunto de filmagens em Kodachrome dirigidas pelo major George Stevens, que aparece aqui conduzindo um jeep junto às portas de Brandemburgo. Como Wyler, mas também John Ford, Frank Capra, John Huston e outros, Stevens foi um realizador que utilizou no esforço de guerra as suas valências de Hollywood.

O restauro, recorrendo a inteligência artificial, a sonoplastia e a conversão para 4K são da responsabilidade da Chronos Media. A sequência abre com um plano-sequência filmado a partir de um avião, que sobrevoa a devastada capital alemã logo após o do ocaso da guerra. Seguem-se gravações captadas com a câmara ao ombro de soldados norte-americanos nas ruas da cidade, como um curioso e simbólico “tilt” à Coluna da Vitória.

Acrescente-se que na Alemanha do Terceiro Reich, o equipamento que permitirá o cinema directo e o Cinéma Vérité teve ali um desenvolvimento profícuo, não só pelas inovações trazidas pelas câmaras portáteis da Arri, mas também pela invenção germânica, no terreno do áudio, do gravador de fita magnética[31].

ATROCIDADES NAZIS tem imagens de um horror insuportável. Ao contrário do pacto moral de Claude Lanzmann, que rejeitava o arquivo imagético do Holocausto, entendendo que nenhuma imagem poderia traduzir tal brutalidade, aqui mostram-se registos desse processo de aniquilamento industrial, a grande maioria representativos de violência extrema sobre a vida humana. Sobre os corpos das vítimas, que tanto nos impressionam. Para que nunca esqueçamos. Para que nunca se apague, como a tatuagem no braço de Marceline Loridan, que “Chronique” guardou para sempre. Marceline foi como as pobres crianças que neste filme mostram para a câmara os números inscritos pelos nazis nos seus braços. Como diria Georges Didi-Huberman são “imagens apesar de tudo”, que documentam uma realidade inquestionável. Uma realidade que aqui olhamos de frente, como forma de resistência cívica, em imagens gravadas em celulóide que nos agridem profundamente – e não são só os corpos estropiados, o que dizer das duas cruzes crísticas que observamos, colocadas pelos nazis naquele contexto de práticas abomináveis?

Editámos as filmagens dirigidas pelo documentarista Roman Karmen, aquando da chegada dos soviéticos aos campos de extermínio. Estas imagens de câmaras portáteis foram apresentadas como prova do maior dos crimes em 1946 nos Julgamentos de Nuremberga, numa edição de Elizaveta Svilova, a montadora e mulher de Vertov, e realizadora de “Auschwitz” (1945), primeiro documentário sobre o tema. Para essa ocasião foi-lhe adicionado um comentário em “off” e o título “Documentos Cinematográficos sobre as Atrocidades dos Invasores Nazis”.

No final desta nossa versão das imagens captadas por Karmen e sua equipa, à palavra “fim” em cirílico, “конец”, juntámos um ponto de interrogação. É a pergunta que o nosso presente merece.

DIVINE HORSEMEN é uma reinterpretação nossa de um projecto filmado no Haiti entre 1947 e 1954[32] por Maya Deren, e lançado “post mortem” apenas em 1977, 16 anos depois do seu falecimento, com o título “Divine Horsemen: the Living Gods of Haiti”. Foram responsáveis pela edição desse filme, o viúvo de Deren, o músico Teiji Ito, e a esposa posterior deste, Cherel Winett Ito, que seguiram uma abordagem muito longe da linguagem da “madrinha” do cinema experimental americano que foi Deren, apesar de esta ter o propósito de concretizar um filme etnográfico. Ainda assim, acreditamos, que pelas vias da etnografia e do documentário Maya Deren não trairia a sua afirmação de que “a verdade importante é aquela que é poética”.

A rodagem no Caribe desta mulher de origem ucraniana foi uma empreitada extraordinária. Participou ela própria nas danças e possessões e filmou 6 horas de brutos com uma Bolex de 16 mm, registando ainda áudio “on location” com um gravador ligado inventivamente à bateria de um automóvel por fio, uma tecnologia recente que Deren conseguira adquirir com os fundos de uma bolsa da Fundação Guggenheim.

Antes de Rouch queimar em película os possuídos do impactante “Les maîtres fous” (1955), Deren filmara assim os rituais de vudu e os seus dançantes, inspirada pelo estudo da dança haitiana da coreógrafa e antropóloga Katherine Dunham e pelo trabalho etnográfico de campo em Bali de Margaret Mead e Gregory Bateson, que também se traduziu mais tarde no filme destes “Trance and Dance in Bali” (1952), obra prógona de antropologia visual.

Na versão que aqui exibimos deixámos de fora vários planos e sequenciámos os restantes numa nova ordem. Dispensámos a voz off colocada pelo casal Ito, que citava passagens do livro que Deren também fez sobre o vudu. Na banda-som, com o propósito de ressurtir os corpos e os seus movimentos, colocámos apenas música, a espaços misturada, que inclui percussões e cantares tradicionais haitianos, estes últimos gravados por Deren, um tema de John Zorn, inspirado pela experiência daquela com os divinos homens-cavalo, e ainda uma longa composição, dita xamânica, de Teiji Ito, que também ganhou afinidade pelo Haiti, onde veio a morrer em 1982.

EMERGENCY WARD é um filme pioneiro registado por Fons Iannelli, experiente fotojornalista que chegou a uma importante eureka quando ligou uma câmara e também um gravador de som à corrente eléctrica, conseguindo que os dois aparelhos funcionassem a 60 ciclos hertzianos, obtendo assim a mesma velocidade de gravação e a consequente sincronização entre ambos. A câmara era uma Auricon de 16 mm, desenvolvida para entrevistas de rua em TV, ainda assim operada por Iannelli com um monopé, perante o seu peso considerável. Era à época a única máquina de filmar portátil a registar áudio internamente. O som, gravado na própria película, era sofrível, mas suficiente para facilitar a sincronização com o som de melhor qualidade captado por um microfone, ligado ao gravador de fita magnética. Um procedimento técnico idêntico ao que fazemos digitalmente com as câmaras e os gravadores de campo de hoje. E assim inventava-se a técnica que daria à luz o cinema directo.

Incapaz de montar o filme e de lhe dar uma estrutura narrativa, Iannelli, recorreu a Leo Hurwitz[33], figura fundamental do documentário social americano desde os anos 1930, que na altura trabalhava clandestinamente depois de denunciado por Elia Kazan na infame “caça às bruxas” do senador McCarthy.

“Emergency Ward” foi um protótipo (Hurwitz tinha dificuldade em considerá-lo um filme) produzido para cativar investidores e produtores de televisão a apoiar futuros projectos com esta nova abordagem documental. Só seria exibido publicamente muitos anos depois, ao contrário de “The Young Fighter”, segundo título da colaboração entre Hurwitz e Iannelli[34], transmitido no programa semanal Omnibus da CBS no ano seguinte, em 1953. Um trabalho remotamente dirigido por Hurwitz, que por telefone transmitiu a Iannelli as indicações de realização, e também inventivo por utilizar película pré-exposta para a imagem ser mais clara, contornando-se o facto da película naqueles tempos não ser muito rápida (sensível à luz)[35].

“Emergency Ward” é um “reality film”, como é designado nos seus créditos iniciais, que dá um retrato cru, não-participativo do serviço de urgências do hospital nova-iorquino St. Vincent, antecipando documentários marcantes de outras épocas com temática hospitalar e perspectiva observacional. Do filme canadiano homónimo de William Greaves de 1959, rodado para “The Candid Eye” do NFB, a “De Humani Corporis Fabrica”, de 2022, realizado por Véréna Paravel e Lucien Castaing-Taylor[36], passando por “Hospital” (1970) ou “Near Death” (1989), de Wiseman.

TENTATO SUICIDO foi a contribuição de Michelangelo Antonioni para a longa de autoria colectiva de 1953 “L’Amore in città”, concebida pelo grande ideólogo do neo-realismo que foi Cesare Zavattini. No segmento que lhe coube, Antonioni fez um curto filme documental sobre tentativas de suicídio de quatro mulheres, motivadas por vidas amorosas turbulentas[37].

Não é um título de referência na filmografia do mestre italiano, mas, pese algum psicologismo excessivo no discurso da voz masculina em “off”, é uma obra assaz interessante e visionária. Antes de mais pela sua abordagem proto-Cinéma Vérité, ainda que as protagonistas, reunidas num teatro, nunca saiam verdadeiramente de uma representação teatral de si mesmas, cheia de “mise-en-scène” cinematográfica, mesmo nas frequentes “cabeças falantes”, tantas vezes filmadas em planos fixos em estúdio. Depois porque Antonioni põe em prática o mecanismo da recriação, filmando os regressos de três daquelas mulheres aos locais das tentativas de suicídio, representando-se essas tentativas com o comentário descritivo de cada uma delas. Inesquecível a reconstituição da mulher que se atirou ao rio (impossível não pensar aqui em “La chute”, de Camus[38]), na forma como a câmara desenha o movimento do corpo na água. Também memorável é o momento na última história, quando a mulher, deitada na cama, recria a sua automutilação com uma faca e se dá o “faux raccord” para a cicatriz do seu pulso. Magnífica continuidade que liga performance e real, e insólita expressão do “pedinamento della realtà” (“perseguição da realidade”), proclamado por Zavattini.

Nessa revisitação e reconstituição dos acontecimentos por estas mulheres desesperadas, “Tentato suicidio” antecipa documentários de recriação exemplares de décadas posteriores, como “Smothering Dreams” (1980), de Dan Reeves, “Little Dieter Needs to Fly” (1997), de Werner Herzog, “S-21: a Máquina de Morte Khmer Vermelha” (2002), de Rithy Panh, “The Act of Killing” (2012), de Joshua Oppenheimer, e “Procession” (2021), de Robert Greene.

ISOLE DI FUOCO é obra de Vittorio De Seta, um realizador de documentários etnográficos “com voz de poeta”, como dele disse Martin Scorsese. Neste olhar sobre as “ilhas de fogo” do título é precisamente a sua poesia audiovisual que exemplarmente se impõe, com distintivos formais no modo como este cineasta siciliano encarava a captação, condicionada pela impossibilidade de som directo, e a posterior montagem. Para ele, desde logo, o verbo dos homens é insignificante. Quando estes falam pouco se percebe[39], além de recusar qualquer comentário em “off”. Outra peculiaridade de De Seta era gravar primeiro o áudio, editando-o e depois, para ir ao encontro dessa edição sonora prévia, registar planos sem som em 16 mm, tantos deles reveladores da beleza mediterrânica da sua terra, algo que naturalmente reforçava o valor lírico do seu cinema “pré-directo”. Eram, assim, as imagens que correspondiam ao som e não o contrário, como num vídeo musical.

As “ilhas de fogo”, onde ocorreram as erupções vulcânicas de Dezembro de 1954 que o filme guardou, são as Eólias, arquipélago ao qual pertence a pequena ilha de Stromboli, para sempre ligada ao filme do mesmo nome de Rossellini. E, como a designação das ilhas vem de Éolo, filho de Poseidon e deus dos ventos, a força eólica é convenientemente uma personagem invisível deste filme, com uma expressão plástica e sonora que raramente se viu no cinema do real (outro bom exemplo é “Man of Aran”, de Flaherty). As outras personagens são as gentes, o mar e o fogo expelido das entranhas da terra, que expulsa ilhéus para outros continentes, como se pode ler no cartão inicial do filme.

Como posteriormente António Campos no cinema português, De Seta filmou o ocaso civilizacional de uma cultura piscatória e campesina ancestral nesta e noutras curtas documentais entre 1954 e 1959. Um conjunto mais tarde reunido em DVD com o nome, nada casual, de “Il mondo perduto”. Um mundo em processo de extinção desde a Revolução Industrial (e acelerado pelo milagre económico italiano), aludido pelo antropólogo Ernesto De Martino como um “apocalipse cultural”, que anunciava o fim da faina e lavoura como práticas artesanais. Toda uma forma de vida secular já em estertor, como também Pasolini politicamente interpretou na sua célebre alegoria sobre a aparente extinção dos pirilampos. É esse mundo perdido e ritualizado que De Seta nos devolve.

JAZZ DANCE é uma preciosa e precursora obra de Roger Tilton que fixou em celulóide uma noite de 1954 num salão de baile nova-iorquino, onde, tão ao gosto da Beat Generation, se tocava jazz ao vivo e se dançava euforicamente. Antecede em 2 anos no tema e no estilo “Momma Don’t Allow”, de Karel Reisz e Tony Richardson, marco do Free Cinema.

A proposta do realizador foi captar a energia daquele lugar, gravando em fita magnética a música que ali se tocava e filmando a fisicalidade do público e dos músicos, para na moviola Richard S. Brummer, futuro montador de Russ Meyer, fazer uma edição conjugada com o ritmo musical primorosa. Tilton começou por rejeitar o tratamento cinematográfico típico daqueles tempos, que traduzia-se em recriações para a câmara, filmagens MOS[40] e comentário em “off” na pós-produção. Para chegar a um resultado nunca antes visto em cinema, esta produção fez uso da rudimentar e pesada tecnologia de sincronismo comum da época (para conseguir registos síncronos junto dos músicos; daí um deles falar para a câmara), aplicou de forma pioneira a luz artificial de projectores de reflecção parabólica (que permitiam ser alimentados pela corrente eléctrica disponível no salão, e não por um gerador) e usou câmaras à mão Eyemo (utilizadas pelo exército norte-americano na 2.ª Grande Guerra) munidas de película de 35 mm Dupont 3, a mais rápida da altura, em bobines que duravam cerca de 1 minuto, o que obrigava os assistentes de imagem a passar constantemente câmaras carregadas com película por expor aos dois operadores de câmara. Um destes era Richard Leacock, e com ele convenientemente concluímos.

Ricky, para os amigos, Leacock foi antes de todos a personificação da revolução do cinema directo/verdade. Falar dele era falar de câmara à mão. Inclusive para muitos cineastas europeus de nomeada era a grande referência da liberdade do acto de filmar que vinha da América. Para além do seu contributo crucial para o sincronismo entre câmara a gravador portáteis, com os seus camaradas da Drew Associates, Bob Drew, Al Maysles e Donn Pennebaker deu vida à mosca na parede, libertando o cinema do tripé, e elevando a bitola do documentário ao sentimento de “estarmos lá”, na tela (“the feeling of being there”, expressão sua). Antes Leacock fez uma única e gloriosa escola, que explica esse ponto de chegada. Foi “combat cameraman” na guerra de 1939-45 e filmou para realizadores do cinema do real como Ruby Grierson (os desaparecidos “The Zoo and You” e “Animals on Guard”, ambos de 1938), Robert Flaherty (“Louisiana Story”, de 1948) e Roger Tilton. Encontros que definiu como etapas de uma desprofissionalização. Foi ainda influenciado por Morris Engel[41] e Leo Hurwitz. Viu ao lado do último “The Young Fighter”, documentário de Hurwitz/Iannelli que, como o anterior “Emergency Ward” e outros deste programa, anunciava já uma linguagem audiovisual literalmente à nossa mão nos dias de hoje, cuja História primordial e Pré-História se quis nestas quatro sessões convocar através de filmes que, esperamos, sejam memoráveis para quem os vê.

Programação e texto: Jorge de Carvalho, KINO-DOC

___________________________________

[1] A “mosca na parede” de Leacock posteriormente inspirou a expressão feliz do estudioso Henry Breitrose “mosca na sopa”, aludindo ao Vérité.

[2] O encontro de Drew e Leacock com o Vérité numa viagem a França em 1963 atestou bem as diferenças entre as duas formas conceber o cinema documental. Disse Drew: “Fiquei surpreendido por ver os cineastas do Cinéma Vérité a abordar as pessoas na rua com um microfone. O meu objectivo era capturar a vida real sem intromissão. Entre nós havia uma contradição. (…) Eles tinham um operador de câmara, um técnico de som e cerca de mais 6 (…) homens (…). Era um pouco como os irmãos Marx. A minha ideia era ter uma ou duas pessoas, discretas, captando o momento.”

[3] O italiano Mario Ruspoli também o disse, logo em 1962, quando no Festival de Cannes associou ao seu documentário “Regard sur la folie” a nova designação “cinema directo” (2 anos antes de Albert Maysles). Para tornar tudo mais confuso, até o próprio Jean Rouch, bastante responsável por tornar famosa a expressão “cinéma vérité” de Morin, desde logo como co-autor de “Chronique”, passou a considerá-la dúbia, e a substituí-la por “cinéma direct” para continuar a referir-se à abordagem interactiva, contrária à proposta da Drew Associates. E ainda nos 1960s, no mundo francófono, começou a usar-se a expressão “cinéma direct”, aglutinando os dois conceitos.

Mais tarde, “cinéma vérité” passou a ser uma forma muito comum e pomposa em língua inglesa de designar o próprio Vérité de origem, Direct Cinema e realismo de câmara à mão em geral, banalizando-se e perdendo a acepção no sentido estritamente participativo.

O próprio Robert Drew, que definiu mais que todos os princípios observacionais do cinema directo, passou a classificar o estilo da Drew Associates como “american cinéma vérité”, diferenciando-o do Vérité europeu participativo.

[4] A proximidade perante quem se gravava, no que diz respeito ao áudio, foi interpretada por estes documentaristas da seguinte forma: o som era captado com o microfone direccional em punho e não em perche, por discrição. Dispensavam ainda auscultadores (“they make you look silly and/or remote”, Leacock “dixit”).

Já em “Chronique”, a grande inovação sonora foi a captação por micros de lapela ligados a gravadores, transportados pelos próprios protagonistas.

[5] Drew conseguiu o financiamento da Time Inc. de um milhão de dólares, que permitiu assegurar em “Primary” o sincronismo por cabo entre câmara e gravador de som Perfectone. Pouco tempo depois adoptaram um engenhoso processo que envolveu relógios de quartzo Bulova e transmissores electrónicos “wireless”, que possibilitou o sincronismo revolucionário já sem cabo a ligar câmara e gravador. Logo em “Primary” tornaram mais leve e silenciosa a câmara Auricon de 16 mm, típica de reportagens televisivas, e colocaram-lhe um “viewfinder”, uma objectiva Zoom, um suporte para câmara à mão, e aumentaram a quantidade de película em bobine e a autonomia da câmara, tornando-a, como disse Albert Maysles, “servant to reality rather than a device used to manipulate it.” Este protótipo de sincronismo conduziu ao uso global de máquinas como a câmara Éclair NPR (evolução da Éclair KMT, utilizada em “Chronique”) e o gravador Nagra III.

[6] Para se legitimar plenamente no espaço televisivo, o método documental observacional teve de esperar por séries como “An American Family” (1973), de Craig Gilbert, que bem casou as inovações do Direct Cinema e a tradição narrativa da televisão, contribuindo para o nascimento da Reality TV.

[7] Morin referiu-se a “Chronique” como uma pesquisa. Ora essa pesquisa é nuclearmente desenvolvida na rodagem, estando na linha da máxima de Frederick Wiseman que ilustra a noção de projecto aberto, que os cinemas directo e verdade trouxeram para o documentário moderno: “The shooting of the film is the research. My response to that experience is what the final film is about.”

[8] Marceline estaria longe de imaginar a grande jornada pelo mundo do documentário que fez com o seu futuro companheiro Joris Ivens.

[9] O filme tem alguns momentos observacionais (não isentos de uma indisfarçável encenação aqui e ali) como a longa sequência, seguindo Angelo, um operário fabril da Renault, e que passa pelo seu local de trabalho, filmando vários outros operários. Também em “Primary” não se vêem os documentaristas a fazer directamente entrevistas, mas há uma sequência de “vox populi” no dia das eleições que sugere que estamos perante respostas a perguntas que ficaram fora da montagem. Ambas situações em que as duas escolas do novo documentário se confundem.

[10] O filme dentro do filme, comentado por quem nele foi gravado, também ocorre noutro clássico de “handheld camera”, “Gimme Shelter” (1970), realizado por Albert Maysles com o seu irmão David e Charlotte Zwerin. Dessa feita a “mise en abyme” fez-se com membros dos Rolling Stones na mesa de montagem (uma faceta participativa num documentário genericamente observacional).

[11] “O cinema não se refere à verdade. Ele instaura a sua própria verdade.”, dirá anos mais tarde Rouch ecoando a verdade fílmica de Vertov.

[12] Tendo o director de fotografia Pierre Lhomme como co-autor, “Le joli mai” também vagueia por Paris, captando o “zeitgeist” mais optimista de 1962, pós-Guerra da Argélia. Mas é impossível vermos este Maio “joli” sem pensarmos na bomba política e social de outro Maio parisiense que estava à distância de apenas 6 anos. O contraponto com “Chronique” é também formal. Apesar de ter traços de Vérité (Chris Marker usou o trocadilho “ciné, ma vérité” para classificar de forma diferenciada o seu cinema), “Le joli mai” também recorre à voz off (elemento markeriano típico), Lhomme usa furtivamente a teleobjectiva em planos observacionais e utiliza-se com grande estilo o efeito “timelapse”, antes da sua vulgarização.

[13] Que o diga Kubrick que para “2001: a Space Odyssey”, ao ver o documentário “Universe” (1960), de Colin Low e Roman Kroitor, levou noções de animação realista (outra especialidade do NFB, não fosse a casa de Norman McClaren) e a voz de HAL.

[14] Macartney-Filgate que além de ter posteriormente passado pela Drew Associates, trabalhou também com Shirley Clarke em “Robert Frost: a Lover’s Quarrel with the World” (1963), mais um exemplo das ligações entre diferentes cineastas da revolução cinema directo / verdade de diferentes quadrantes (Macartney-Filgate, além de vir do NFB, era originário de Inglaterra).

[15] Sempre um bom antídoto teórico para a, ainda hoje, recorrente música acessória em documentário, quando a sua função não é outra além da prevenção do suposto tédio que o espectador possa sentir sem ela. Uma espécie de “medo da morte” do documentarista, que junta à banda-som notas da sua flauta domesticadora. Dizia Rouch a esse respeito, que deixou de utilizar música de acompanhamento, quando ouviu um chefe de caçadores de hipopótamos do Niger criticá-lo por ter adicionado música a uma cena de caça a esses animais.

[16] Tal como as obras documentais “The Thin Blue Line” (1966), de William Friedkin, e “Eyes” (1971), de Stan Brakhage.

[17] “Pour la suite du monde” é o primeiro de uma trilogia de Perrault sobre Île-aux-Coudres. Os documentários seguintes foram “Le règne du jour” (1967) e “Les voitures d’eau” (1968).

[18] Com Richard Leacock, D.A. Pennebaker em “Brussels Loops”, de 1957 (com registos do quotidiano dos E.U.A.; apresentado na Expo de Bruxelas de 1958), e outra vez com Pennebaker, mas também com Albert Maysles, em “Opening in Moscow”, de 1959 (em que se filmaram espectadores de uma exposição na capital da U.R.S.S. sobre o “american way”).

[19] Uma característica presente, ao longo da década de 60, em filmes nomeadamente políticos de carácter confrontacional.

[20] Nos Estados Unidos, as leis dos direitos civis são de 1964, mas o direito ao voto apenas se fixa em 1967, um ano depois da rodagem deste filme.

[21] Kazimierz Karabasz foi um grande doutrinador e praticante do cinema directo (logo em 1960, com “Muzykanci” (“Músicos”)). Bossak, com Leacock, foi homenageado por Wildenhahn no seu documentário “Ein Film für Bossak und Leacock” (1984).

[22] O próprio autor deste documentário aparece perante a câmara (Wildenhahn conciliava realização e captação de som, como Frederick Wiseman). É ele a quem se dirige o homem que diz: “Não vos posso pedir que não ponham na televisão.”

[23] Expressão utilizada por Harun Farocki, que admirava Wildenhahn, para se referir à posição que este procurava para colocar a câmara, de forma a captar os acontecimentos.

[24] Como no filme de Shirley Clarke desta sessão, que acaba com Jason dizendo, “Oh, isto foi lindo. Estou feliz com tudo isto.”, também “Noite de Natal em St. Pauli” é uma maratona que termina com uma declaração de felicidade de quem tem a câmara apontada.

[25] Ainda que desenvolvido para se fixar num tripé, o cinematógrafo (máquina híbrida de filmar, revelar e projectar) permitia que o seu operador o transportasse para todo o lado. Grande parte do seu sucesso, para além da qualidade da captação e projecção, advinha da sua portabilidade e corpo compacto.

Numa filmagem em 1908 de um voo em França de Wilbur Wright, já é perceptível que o operador de câmara filma à mão com o cinematógrafo, apesar dos seus 7,3 kg. Outro bom exemplo que liga a invenção dos Lumière ao nosso objecto de estudo.

[26] Ainda assim os Lumière recusaram vender o cinematógrafo a Méliès, que fora um dos seus espectadores precoces. Ao que consta, essa recusa aconteceu por desejarem preservar o carácter científico da sua invenção pioneira, não a entregando a um ilusionista que a queria levar para o “vaudeville”.

[27] Como Paz dos Reis designava o seu cinematógrafo.

[28] Nome do programa de “agitação e propaganda” que espalhava, pelo vasto território da União Soviética, a doutrina bolchevique, no qual Vertov participou activamente, viajando nos “agit-comboios” de 1917, ano da revolução, até 1923.

[29] Arthur Elton, co-autor de “Housing Problems”, no anterior “Workers and Jobs”, também de 1935, já havia utilizado de forma pioneira o som directo em entrevistas “on location”, mas de forma menos expansiva e reveladora do seu potencial.

[30] Muitos acusaram mais tarde John Grierson de promover um documentário de propaganda, inevitavelmente redutor. Contudo, nunca poderemos desligar a dimensão propagandística e didáctica de Grierson do contexto histórico da ascensão meteórica do fascismo, que tanto o preocupava, e da realidade social da época. Outro aspecto importante é perceber a sofisticação de certos documentários produzidos e dirigidos por Grierson (que era um produtor actuante, quando não liderante, no processo criativo), como é o caso exemplar de “Night Mail” (1936), de Basil Wright e Harry Watt (no qual Grierson não aparece creditado), que é uma notável obra modernista em vários sentidos.

[31] A Arriflex, lançada em 1937, foi a primeira câmara com visor “reflex”. Com ela o operador passava a ver no visor a mesma imagem que seria gravada negativa na película. Mais tarde foi adaptada para filmar debaixo de água, tendo sido bastante explorada pelo documentarista Hans Hass.

Já o gravador de fita magnética era desconhecido fora da Alemanha até ser levado pelo exército dos E.U. para o seu país, onde foi comercializado pelo popular cantor Bing Crosby.

[32] E não entre 1947 e 1951, como referido introdutoriamente em “Divine Horsemen: the Living Gods of Haiti” num entretítulo que corrigimos na versão do filme que apresentamos neste programa.

[33] O filme é hoje apresentado como um produto de autoria exclusiva de Hurwitz. Acreditamos que isso é uma injustiça face a Iannelli. Colocamo-lo como co-autor do filme. A ideia foi sua. A linguagem audiovisual de observação directa também (que aliás traduz a escola visual da Life, onde trabalhou tanto Iannelli como Robert Drew), mesmo que hipoteticamente tenha sido Hurwitz a preservar essa mesma linguagem, não adicionando qualquer comentário em “off” ou música.

[34] Tristemente, a parceria entre Hurwitz e Iannelli terminou quando este tentou aproveitar-se da condição de “blacklisted” daquele, denunciando-o perante a CBS, ficando interrompido um terceiro filme que desenvolviam em conjunto.

[35] Na rodagem de “À bout de souffle”, 6 anos depois, Coutard também ultrapassava o mesmo problema ao fazer a vontade a Godard, filmando planos nocturnos sem luz acrescentada, com um rolo fotográfico de 400 ASA adaptado a uma câmara Cameflex, que passou a 800 ASA após um banho químico.

[36] O Sensory Ethnography Lab, dirigido por Castaing-Taylor, é um manifesto descendente do cinema directo primordial de “Emergency Ward”.

[37] Numa versão mais longa do filme existiu ainda uma quinta mulher.

[38] Albert Camus foi um escritor certamente influente no existencialismo aprofundado de filmes futuros de Antonioni. Curiosamente, “La chute” é posterior a este filme.

[39] Como outro idiossincrático realizador italiano, Franco Piavoli, que também filmou com a mesma distância perante a palavra.

[40] “Mit-out sound”: registo de imagem sem som.

[41] Engel foi determinante para Leacock e para outros cineastas da sua geração. Desde “Little Fugitive” (1953), filmado com câmara à mão, a “Weddings and Babies” (1958), rodado com câmara portátil de 35 mm com ligação de som síncrono.